Culture juive | Exposition

Exposition "Denise Bellon, un regard vagabond" - Musée d'art et d'histoire du Judaïsme

Grâce au don des archives de Denise Bellon (1902-1999) et d’une cinquantaine de tirages originaux, le musée d'art et d'histoire du Judaïsme organise une rétrospective de 300 photographies, objets, lettres et publications de cette photographe humaniste de grande qualité, pionnière du photojournalisme et compagne de route des surréalistes, dont l’œuvre singulière et méconnue court des années 1930 aux années 1970.

Née à Paris dans une famille juive originaire d’Alsace et d’Allemagne, Denise Bellon née Hulmann, épouse en 1923 Jacques Bellon qu'elle a rencontré pendant ses études de psychologie à la Sorbonne. Elle a deux filles, Yanick et Loleh, qui poseront souvent pour leur mère et deviendront cinéaste pour la première, actrice pour la seconde.

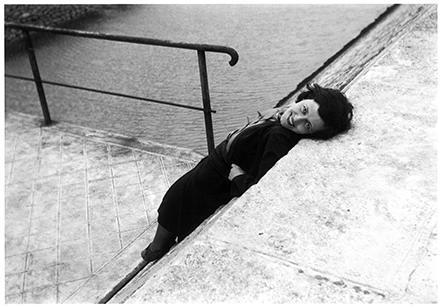

Séparée de son mari en 1930, elle gagne sa vie grâce à la photographie et collabore au Studio Zuber, puis contribue à la fondation d'Alliance Photo, première agence photographique de l’entre-deux guerres. Elle est marquée à ses débuts par l’esthétique de la "Nouvelle Vision" qui cherche à capturer le monde moderne sous un angle nouveau en privilégiant les formes géométriques, les jeux de lumière et les compositions inattendues. Elle réalise de nombreux reportages à l'étranger, plein d'humanité et d'attention à l'autre, dans les Balkans, en Finlande, au Maroc et en Afrique subsaharienne, ainsi que des commandes publicitaires d’une grande créativité.

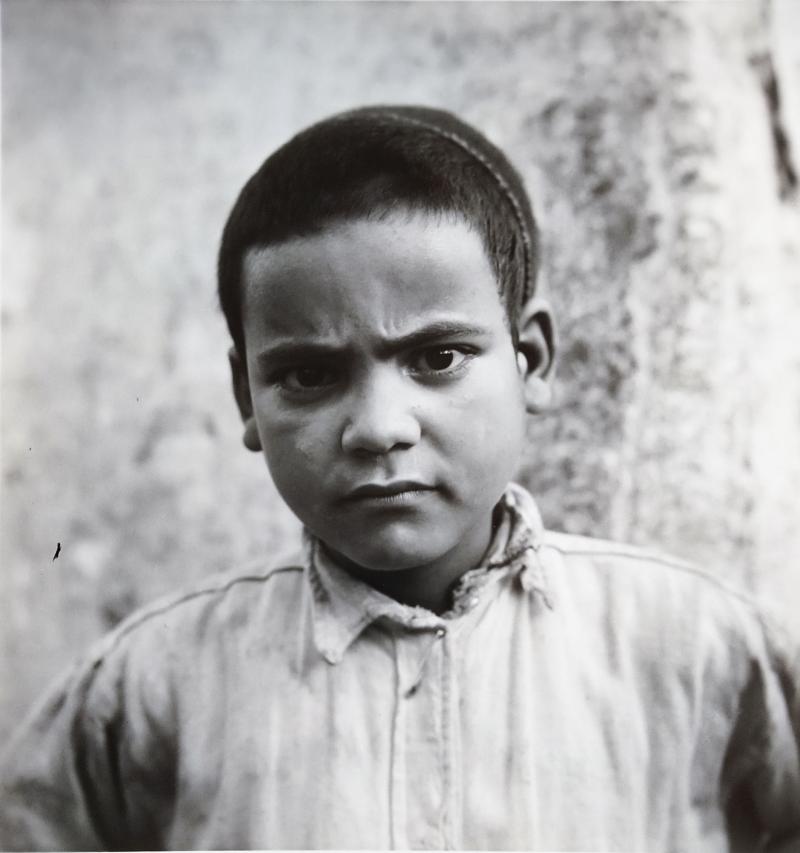

En 1940, elle épouse Armand Labin, journaliste juif d’origine roumaine qui entre dans la Résistance. Dissimulant sa judéité à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, Denise Bellon y poursuit son activité et laisse un remarquable ensemble d’images sur la ville sous l’Occupation. Fin 1944, elle couvre le maquis républicain espagnol replié dans l’Aude pour Midi libre, quotidien fondé par Armand Labin à la demande du Mouvement de libération nationale. En 1945, elle réalise à Moissac un bouleversant reportage sur la maison des Éclaireurs israélites, qui fut un refuge pour les enfants juifs jusqu’en 1943 et accueillera des orphelins de la Shoah après la Libération. En 1947, elle rapporte de Djerba un reportage sur la communauté juive de l’île.

Grâce à son amitié de jeunesse pour les sœurs Maklès et les sœurs Kahn, elle est liée aux milieux artistiques depuis l’avant-guerre. André Breton lui confie de 1938 à 1965 la couverture des expositions surréalistes. Elle fait le portrait de nombreux artistes juifs de l’école de Paris : Moïse Kisling, Kurt Seligmann, Antoine Pevsner ou Bezalel Schatz. Elle laisse aussi les portraits d’écrivains tels Joë Bousquet, Simone de Beauvoir, Paul Bénichou, Joseph Delteil, Henry Miller, Jacques Prévert… Grâce à sa familiarité avec le milieu cinématographique, elle saisit les visages de Paul Grimault, Joseph Kosma, Nico Papatakis, ou des jeunes Marcel Marceau (né Mangel) et Serge Reggiani.

D’une grande diversité, son œuvre se caractérise par une intense curiosité, tant pour l’"ailleurs", que l’on retrouve dans ses reportages à l’étranger, que pour l’insolite proche, qu’il s’agisse d’un mariage gitan dans la zone entourant encore Paris avant-guerre. Rompant avec les conventions bourgeoises de sa famille, elle porte sur le monde un regard vagabond partagé avec des photographes juives de sa génération comme Lore Krüger (1914-2009) et Gerda Taro (1910-1937), auxquelles le mahJ a consacré des expositions, ou encore Denise Colomb (née Loeb, 1902-2004) et Gisèle Freund (1908-2000).

Avec près de 300 documents, l’exposition fait ainsi redécouvrir une œuvre emblématique de l’engagement dans la modernité de nombre de jeunes Israélites français épris de liberté et témoins de leur siècle.

Autoportrait, Paris, 1934. © Denise Bellon / akg-images

Cette exposition a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Du jeudi 9 octobre 2025 au dimanche 8 mars 2026

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme - mahJ

Hôtel de Saint-Aignan

71, rue du Temple

75003 Paris

Enfants jouant, Maison des enfants de Moissac, 1945. © Denise Bellon / akg-images

Jeune garçon de la communauté juive, Djerba, Tunisie, 1947. © Denise Bellon / akg-images